미스터리 천재 디자이너 '마르지엘라'..다큐영화 9월 개봉

(서울=뉴스1) 장아름 기자 = '20세기 패션계의 앤디 워홀'이라 불리는, 상식과 경계를 뒤엎는 파격적이고 창조적인 비전으로 전세계를 사로잡은 혁신의 아이콘이자, 30여 년간 베일에 싸여있던 미스터리한 천재 디자이너 마르탱 마르지엘라의 이야기가 국내 관객들을 만난다.

오는 9월 국내 개봉하는 '마르지엘라'는 지난 2019년 뉴욕 다큐멘터리 영화제에서 공개된 후 전세계 패션, 문화, 예술계로부터 열광과 찬사를 한 몸에 받은 다큐멘터리다. 30여년간 대체 불가능한 독보적인 위치에 자리잡으면서도 한번도 자신의 얼굴을 공개하지 않았던, 그럼으로 인해 미스터리와 천재성을 더욱 배가시킨 수수께끼 같은 마르탱 마르지엘라의 흥미로운 이야기들이 마르지엘라의 목소리로 펼쳐진다.

마르탱 마르지엘라는 완벽한 테일러링, 정형화된 구조적 형태미를 비롯해 아름다운 의상의 정답이라고 할 법한 모든 것에 의문을 제기했다. 또 그는 기존 관념들과 의복 관습을 모두 거부하고 옷의 구성과 형식을 파괴한 해체주의라는 새로운 패러다임을 본격적으로 제시한 벨기에 출신의 디자이너다.

1980년대, 패션이 더욱 화려해지고 폭주하듯 유려함과 쾌락을 향해갈 때, 그는 옷이란 무엇인가에 대한 근본적인 질문으로 모든 것을 지워버리고 새로운 패션을 창조해냈으며 그것은 훗날 거대한 변화의 흐름을 만들어냈다.

1957년생인 마르탱 마르지엘라는 앤트워프 왕립 예술학교에서 패션을 공부했으며, 파리에서 장 폴 고티에의 어시스턴트로 경력을 쌓기 시작했다. 이후 벨기에에서 알게 됐던 제니 메이렌스와 함께 메종 마르탱 마르지엘라(Maison Martin Margiela)를 만들게 된다. 그 후 20년 동안 41차례의 도발적이고 혁신적인 컬렉션을 선보였으며, 에르메스 같은 명품 브랜드와의 컬래버레이션(협업)을 통해 새로운 도약을 이끌어냈고, 그리고 절정의 순간, 그는 모두에게서 사라졌다.

마르지엘라의 패션에 대한 개념적 접근은 당시의 미적 가치에 철저히 도전했으며, 그가 옷을 디자인하는 방식은 옷을 "분해"하고, 뒤집어 입고, 절개선과 미완성 부분을 보여주는 것을 의미했다. 그는 자신의 디자인을 실현하는 데 필요한 수공예 과정의 여러 단계인 솔기, 실, 어깨 패드 등 옷을 만드는 과정의 모든 것을 드러내면서 "해체주의"라는 말을 탄생시켰다.

또 그는 미완성된 요소를 보여주고 의외의 재료로 옷을 재단하는 것을 좋아했다. 양말, 깨진 접시, 비닐봉지, 플리마켓(벼룩시장)에서 구입한 빈티지 의상으로 새로운 의상을 만드는 등 패션에 파격적이고 신선한 공기를 불어넣었으며, 최초로 리사이클링이라는 개념을 도입해 의복의 지속가능성과 무한한 재생성을 고민했다.

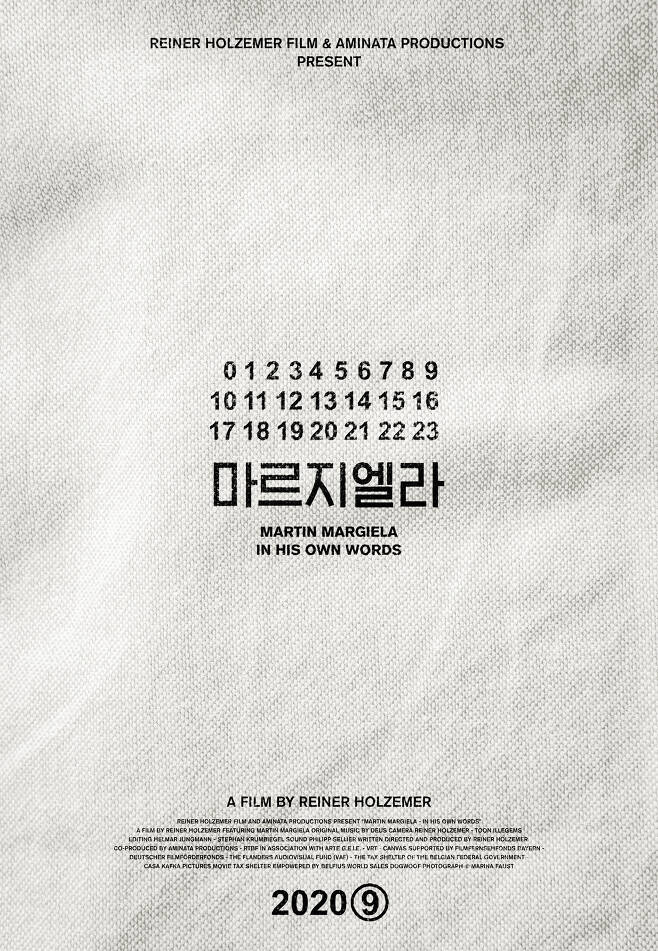

얼굴을 알리지 않았던 익명성은 디자이너의 이름을 옷에 넣지 않는 텅 빈 무명의 화이트 라벨로 이어진다. 사면 스티치, 비어있는 블랭크 라벨, 0부터 23까지의 숫자배열과 동그라미 등 알 수 없는 암호들로 가득한 라벨은 지금은 너무나 유명해진 마르지엘라의 시그니처다.

디자이너의 이름을 알리기보다 브랜드를 보여주려했던 최초의 라벨은 사면 스티치였다. 이 단순한 네 개의 스티치는 모르는 사람들에겐, '옷에 뭐가 묻은 거 같다'는 지적을 불러일으키기도 했지만, 옷을 보면서 디자이너 이름을 일일이 확인하거나 알아야 한다는 고정관념을 극도로 싫어했던 그들은 과감히 이름을 버리고 알아차리기 어려운 스티치로 수수께끼 같은 자신들의 정체성을 역설적으로 또 한번 드러냈다. 그리고 텅 빈 무명의 화이트 라벨은 미스터리로 가득한 화이트 공간으로 확장된다.

공개된 티저 포스터에서는 화이트를 시그니처로 삼았던 마르지엘라적인 색감과 패브릭에 무심코 얹은듯한 자연스럽게 닳아있는 느낌의 글씨, 0부터 23까지의 숫자배열이 심플하고 간결하면서도 이목을 집중시킨다. 극도의 미니멀한 구성 속에서도 정체성을 드러내던 마르지엘라의 패션처럼 티저 포스터 또한 절제된 양식과 구성으로 마르지엘라의 팬들 사이에서 열광적인 반응을 얻고 있다.

특히나 화이트 패브릭은 가장 '마르지엘라적'인 요소로 꼽힌다. 메종 마르탱 마르지엘라를 설립했던 초기부터 마르지엘라는 사무실의 벽, 가구, 집기 모든 것을 화이트로 칠했으며, 칠할 수 없는 것들은 흰색의 패브릭으로 덮었다고 한다. 또한 스태프들에게 유니폼처럼 입혔던 화이트 가운은 너무도 유명하다.

사실 화이트는 마르탱 마르지엘라가 유독 사랑하던 색이었다. "화이트는 자아를 투영하는 색" "내가 화이트의 세상을 본다면 제니는 블랙의 세상을 본다" "철학적 관점에서 화이트는 중요하다, 그것은 시간의 흔적을 드러내는 연약한 색이며 흰색의 배경은 순수한 캔버스" 등의 그의 말을 빌리지 않더라도 화이트로 뒤덮인 공간은 그의 시그니처로 자리매김했다.

오늘날 마르지엘라를 수식하는 단어들은 끝도 없이 넘쳐나며, 그가 시도했던 아이디어들은 패션뿐만 아니라 다른 예술 문화 영역에도 크나큰 영감을 주었다. 30여년이 지난 지금에도 여전히 막강한 영향력을 떨치는 마르지엘라의 이야기를 다시 들을 수 있다는 것은 축복이다.

아직 우리에겐 마르지엘라에 대해 이야기할 것이 너무나 많다. 텅 빈 화이트 라벨, 비어있는 캔버스처럼 비어있을수록 더욱 강렬한 존재감을 드러내는 미스터리한 마르지엘라. 패션의 역사를 새롭게 하고, 패션계에서 마지막 혁명이라 일컬어지는 시대의 아이콘 마르탱 마르지엘라를 만나는 다큐멘터리 '마르지엘라'는 오는 9월 극장에서 만날 수 있다.

aluemchang@news1.kr

Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.