[단독] 17년째 아들 수발 부부 "20년 만에 간 노래방, 10분 만에 나와"

창살 없는 감옥에 갇힌 가족들

뇌졸중 아내 24시간 돌보는 70대

"햇빛을 못 봐 골다공증까지 생겨"

간병하다 병·장애 생기는 악순환

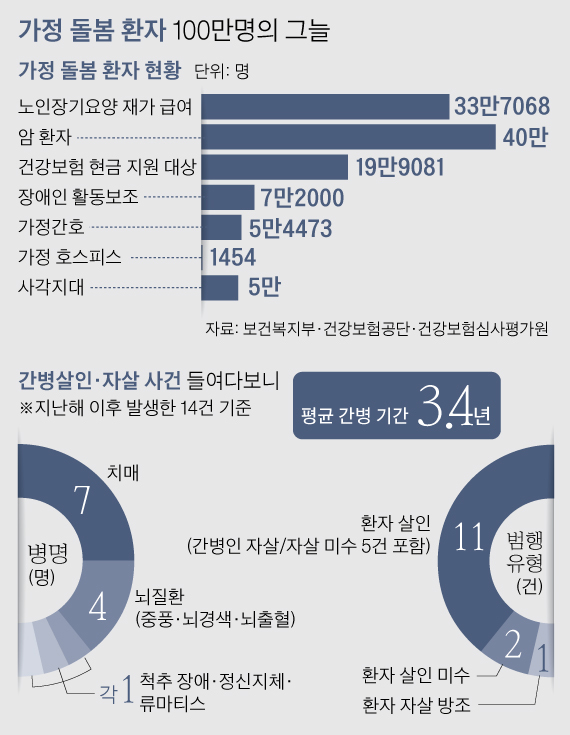

스트레스 극에 달하면 '간병살인'

"보호자도 잠시 쉬게 돌봄 서비스를"

![김영각(71)씨가 담관암·뇌졸중을 앓는 부인(70)을 부축해 집 앞 복도에서 함께 걷고 있다. [김상선 기자]](https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/201806/19/joongang/20180619065546160jknd.jpg)

서울 마포구에 사는 김영각(71)씨는 담관암·뇌졸중을 앓는 부인 정명숙(70)씨를 홀로 돌봐온 지난 3년을 이렇게 표현했다. 부인 정씨는 2015년 암 진단을 받고 항암치료를 받던 도중 뇌졸중으로 쓰러졌다. 혼자 화장실을 가거나 식사를 할 수 없어 종일 곁에서 부축하고 수발을 들어야 한다.

그나마 노인장기요양보험 혜택을 받아 월~토요일엔 하루 3시간씩 요양보호사가 집에 온다. 주로 요리·청소 등 집안일을 도와준다. 그 외 나머지 시간의 간병은 김씨의 몫이다. 하루 14가지 약을 시간 맞춰 챙겨 먹이고, 밥을 챙겨 먹이고, 목욕을 손수 해준다. 정작 본인 끼니를 거르기 일쑤라 체중이 5㎏ 넘게 줄었다. 햇빛을 못 봐 비타민D 결핍증, 골다공증에 시달리고 하지정맥류가 생겼다.

“어떨 때 제일 힘 드시냐.”(기자)

“그냥 매일 힘들어요. 쳇바퀴 생활, 감옥에 갇힌 것 같은 기분에 괴롭습니다. 잠자는 시간이 제일 행복해요.”(김씨)

그는 “병하고 싸우느라 고생하는 아내 모습이 불쌍해서 못 보겠다”며 연민의 정을 토로했다.

집에서 환자를 돌보는 가족은 끝이 보이지 않는 돌봄 노동에서 헤어나지 못한다. 이들은 한결같이 일상을 “감옥 같다”고 말한다. 삶의 낙이 사라지고, 세상과 단절된 것 같은 깊은 고립감-.

고신대 복음병원 조연실 간호사가 지난해 ‘성인간호학회지’에 발표한 ‘재가 와상 환자를 돌보는 노인배우자의 경험’ 논문에도 이러한 고통이 담겨 있다.

![17년째 뒤센근이영양증 투병 중인 김모(26)씨는 집 안에서 24시간 인공호흡기를 착용하고 있어야 한다. [김상선 기자]](https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/201806/19/joongang/20180619065546622dlnz.jpg)

어머니 박씨는 “남들은 해외여행 얘기를 하지만 우리는 그런 거 안 바란다. 연수구 밖이라도 나가 보면 소원이 없겠다”며 연신 눈물을 닦았다. 그는 “어느 날은 20년 전 가본 노래방이 너무 가보고 싶어 참고 참다가 애 아빠와 근처 노래방에 30분 예약해서 간 적이 있다. 그런데 아들이 부르는 것만 같아서 10분 만에 뛰어왔다. 그게 유일한 일탈”이라고 털어놓았다.

그나마 월~금요일 하루 6시간씩 장애인 활동지원사가 방문하는 게 큰 도움이 된다. 하지만 시간 연장을 신청해도 예산이 없다며 거절당하기도 한다.

이들은 끈을 놓고 싶지만 그러지 못한다. 사랑 때문이다. 이들은 “절대 버릴 수는 없다”고 말한다. 마포구 김영각씨는 “평생 고생만 시켰는데 내가 당연히 돌봐야지. 요양병원은 마지막 수단이라 생각해요.”

![김영각(71)씨가 담관암·뇌졸중을 앓는 부인(70)이 집 안에서 재활 운동을 하는 걸 돕고 있다. [김상선 기자]](https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/201806/19/joongang/20180619065547281rauj.jpg)

김윤 서울대 의대 의료관리학교실 교수는 “간병 받아야 할 환자를 요양원·요양병원으로 보내면 국가가 돌봐주고, 집으로 데려오면 가족에게 책임을 떠안기는 구조를 만들어 놓으니 가족이 집에서 돌보고 싶어도 그러기가 힘들다”며 “장기요양·장애인 활동 지원 시간을 늘리고 환자를 일시적으로 맡아 주는 단기보호서비스가 있어야 가족이 숨을 쉴 수 있다”고 말했다.

◆ 특별취재팀=신성식 복지전문기자, 이에스더·정종훈 기자 ssshin@joongang.co.kr

Copyright © 중앙일보. 무단전재 및 재배포 금지.

매일 아침 뉴스브리핑 톡으로 받기

매일 아침 뉴스브리핑 톡으로 받기