[장애인들의 빼앗긴 권리] 여가활동 TV시청이 유일..영화 관람조차 '멀고 먼 길'

지난 19일 서울 성동구 왕십리의 한 멀티플렉스 영화관을 찾은 전씨는 영화 ‘7년의 밤’ 배리어프리(barrier-free) 버전을 관람했다. 한 달에 한 번 정도 그는 시청각장애인을 위해 화면 (음성) 해설을 더하고 자막을 씌운 배리어프리 영화를 본다. 일반 영화와 달리 풍부한 화면 해설 덕분에 전씨는 마음의 눈으로 머릿속에 그린 영화를 볼 수 있다. 전씨는 23일 “비장애인인 아내와 함께 영화를 보면 며칠 동안 즐겁게 나눌 대화거리가 생긴다”며 “배리어프리 영화가 평일이 아니라 주말에도 보다 많은 곳에서 상영했으면 좋겠다”고 바랐다.

장애인이 모든 생활 영역에서 장애가 없는 사람과 동등한 권리를 누릴 수 있어야 한다는 ‘장애인차별금지법’을 언급하지 않더라도, 장애인은 누구나 문화·예술 활동을 영위할 권리가 있다. 하지만 비장애인에게 가장 대중적인 문화활동인 영화 관람조차 장애인에게는 문턱이 높다.

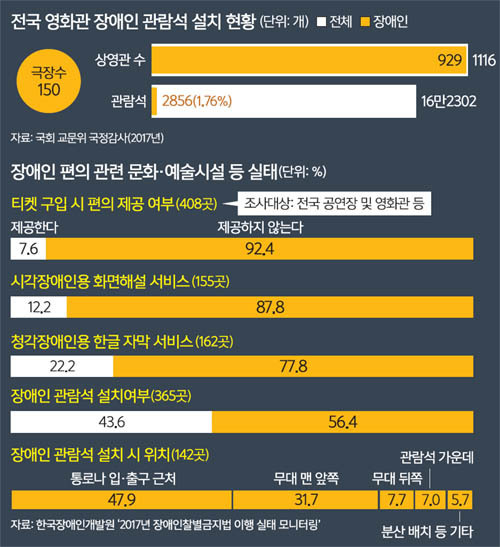

장애인차별금지법이 시행(2008년 4월11일)된 지 10년이 지났지만, 장애인의 문화활동 접근성은 여전히 취약하다. 지난해 국회 교육문화체육관광위원회 국정감사에서 공개된 문화체육관광부 자료에 따르면 전국 150개 영화관의 전체 관람석 중 장애인관람석 비율은 평균 1.76%에 불과했다. 2015년 기준 복합상영관을 중심으로 전국 150개 상영관을 대상으로 조사한 장애인관람석 설치 현황에서는 전체 관람석(16만2302석) 대비 장애인관람석은 2856석뿐이었다.

190여개 장애인·인권단체 모임인 전국장애인차별철폐연대는 지난 1월 서울 종로에서 기자회견을 열고 “우리나라 헌법과 유엔 장애인권리협약은 장애인이 비장애인과 똑같이 문화적 권리를 보장받아야 한다고 규정한다”며 “장애인의 문화·예술활동에 정부의 지원이 부족하다”고 지적했다. 이들은 “보건복지부의 ‘2014년 장애인 실태조사’ 자료를 보면 ‘지난 일주간 즐긴 문화·여가활동’에 관해 ‘텔레비전 시청’이라고 답한 응답자가 96% 달했다”며 “장애인은 문화·예술활동에서 철저히 소외되고 있다”고 목소리를 높였다.

최근 보건복지부와 한국장애인개발원이 발간한 ‘2017년도 장애인차별금지법 이행 모니터링 연구 보고서’를 살펴보면 장애인의 열악한 문화·예술 활동 실태를 더욱 확연히 느낄 수 있다. 보고서에 따르면 2011∼2016년 장애인차별금지법 이행이 저조한 문화·예술·체육시설 중 하위 5%에 해당하는 809개소를 방문해 이행 실태를 재확인했는데, 직원을 대상으로 장애인 차별금지와 관련해 교육하지 않은 곳이 65.3%에 달했다. 지적을 받았는데도 개선 의지가 없는 곳들이다. 더욱이 이들 시설 중 31곳은 아예 장애인 이용이나 관람을 거부했다.

티켓 구입 시 92.4%가 장애인 편의를 제공하지 않았고, 56.4%가 장애인관람석을 설치하지 않았다. 청각장애인을 위한 한글자막 등의 서비스는 77.2%가, 시각장애인을 위한 화면해설 등은 87.8%가 제공하지 않았다. 보고서는 “여전히 장애인들이 필요한 편의를 요구하지 못하고 이로 인해 정당한 편의를 받지 못해 이용에 어려움을 겪는 것으로 보인다”며 “장애인복지법에 근거한 사회적 인식 개선의 적용 범위를 넓히고 적극적으로 교육을 이행할 수 있도록 조치가 필요할 것으로 보인다”고 제언했다.

지난달 국가인권위원회는 중증장애인이라는 이유만으로 4D 영화관(의자가 움직이는 3D 영화관) 입장을 막는 것은 인권 침해라는 판단을 내놨다. 2016년 지체장애 1급 장애인인 A씨와 B씨는 4D 영화관에 갔다가 극장 측이 보호자가 동행하지 않으면 입장할 수 없다며 막아서자 부당한 차별행위라고 진정을 냈다. 이에 인권위는 4D 영화관을 이용하려는 중증장애인에게 일률적으로 보호자 동행을 요구하는 행위를 중단할 것을 대형 극장 사업체에 권고했다.

인권위는 “각 중증장애인의 4D 영화관 이용 경험이나 장애 정도·특성에 대한 구체적이고 개별적인 고려 없이 단지 중증장애라는 이유만으로 이용을 일률적으로 제한한 것은 차별행위”라며 “(중증장애인이 4D 좌석에 옮겨 앉을 수 있도록) 직원들을 적절하게 훈련·교육하거나 착석을 도와주는 기구를 설치할 수 있는 점 등을 종합적으로 고려하면 대형 사고에 대비하기 위해 보호자 동행을 요구했다는 극장 측 주장은 정당한 사유가 있다고 보기 어렵다”고 지적했다.

장애인들은 문화·예술활동을 비롯한 다양한 일상 속에서 자신들의 소외를 ‘당연시’하는 사회 분위기가 바뀌길 소망한다. 지체장애인 김모(52)씨는“특히 비장애인 기준으로 시설을 만들고 ‘장애인이니까 당연히 이용할 수 없다’는 고정적인 생각이 우리를 외롭게 만든다”고 말했다. 김씨는“사회의 동등한 구성원으로서 비장애인처럼 ‘일상 속 영화 관람’ 등이 불편하지 않은 환경이 만들어지길 바랄 뿐”이라고 덧붙였다.

김선영·이창훈 기자 007@segye.com

Copyright © 세계일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 유영재, 입장 삭제 ‘줄행랑’…“처형에 몹쓸짓, 부부끼리도 안 될 수준”

- "결혼식 장소가 호텔?… 축의금만 보내요"

- 박명수 “주는대로 받아! 빨리 꺼져”…치킨집 알바생 대학 가라고 밀어준 사연 감동

- 아이 보는데 내연남과 성관계한 母 ‘징역 8년’…같은 혐의 계부 ‘무죄’ 왜?

- “엄마 나 살고 싶어”…‘말없는 112신고’ 360여회, 알고보니

- 반지하서 샤워하던 여성, 창문 보고 화들짝…“3번이나 훔쳐봤다”

- "발가락 휜 여자, 매력 떨어져“ 40대男…서장훈 “누굴 깔 만한 외모는 아냐” 지적

- 여친 성폭행 막던 남친 ‘11살 지능’ 영구장애…가해男 “징역 50년 과해”

- 사랑 나눈 후 바로 이불 빨래…여친 결벽증 때문에 고민이라는 남성의 사연

- "오피스 남편이 어때서"…男동료와 술·영화 즐긴 아내 '당당'