광화문 해치 100년 만에 제자리 찾지만..

새 광화문 광장 조성계획 보니

일제 철거한 해치·월대 복원 뿌듯

'촛불혁명 기억' 진정성 담겼지만

역사-시민광장 분리가 필요할까

정치지형 바뀌면 또 재편될라

100m 남짓 전진하는데 100년가량 걸렸다. 관악산 불기운을 막기위해 서울 광화문 앞에 세웠다는 상상의 동물 해치상은 근현대사의 격랑에 부딪혀 ‘거북이’가 될 수밖에 없었다.

지난 10일 박원순 서울시장과 김종진 문화재청이 업무협약을 맺고 발표한 ‘새로운 광화문 광장 조성기본 계획’에서 관심이 쏠린 건 광화문에 바싹 붙은 지금 해치상과 문 앞 도로 밑에 파묻힌 길이 50여m짜리 월대(옛 조망대)의 원상 복원이었다.

청은 광화문 앞 율곡로를 막아 4만4700㎡(1만3500여평)의 역사광장을 닦고 두 유산을 문 바깥 제자리에 제모양으로 복원해놓겠다고 했다. 월대는 임금이 궁궐 밖으로 행차해 백성들의 일상을 살피던 창구 같은 곳. 묻힌 기반석을 고증 발굴해 드러낸 뒤 반석과 사라진 난간 등을 붙여 원래 모습을 살리겠다고 한다. 그 수십여m 앞쪽에는 시비를 가려주는 영험한 동물 해치상을 배치해 법궁 경복궁과 입구 광화문의 장중한 경관을 재현한다는 구상이었다.

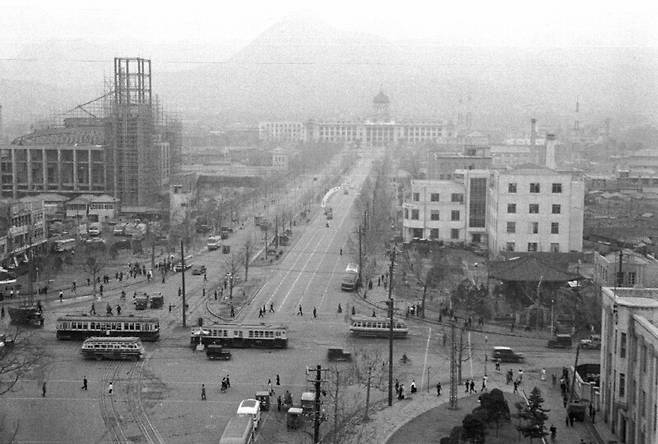

일제강점기인 1923년 두 유산은 무단철거됐다. 총독부가 경복궁에서 연 조선부업품공진회의 관람 인파를 싣기위한 신설 전차노선에 걸림돌이 된다는 이유로 서십자각과 함께 뜯기고 묻히고 내팽개쳐진 비운을 겪었다. 12년전인 2006년 고종 때 지은 옛 광화문 복원을 시작할 당시에도 문화재청은 2만6400㎡(8000여평)의 문앞 광장 조성안을 짜고 월대, 해치 복원을 추진했지만, 율곡로 교통 문제에 부딪혀 전방 15m밖에 확보하지 못했다. 그 지점에서 90여m 더 나아가 두 유산의 보금자리를 확보했으니 해묵은 난제를 푼 셈이다. 2009년 광화문 광장이 생겼다지만, 율곡로의 차량 행렬에 막혀 횡단보도로 종종걸음치며 건너가야 했던 문 앞 역사 공간을 활보할 수 있다는 것도 뿌듯한 일이다.

시쪽은 이번 안이 확정된 건 아니라고 한다. 박 시장 복안이 반영된 시쪽의 대안카드 성격이어서 바로 현실화될지 장담할 수는 없다. 월대 복원을 위한 고증 발굴은 시쪽에서 새문안길 우회로 확장공사를 마쳐야 가능하다. 시쪽은 2020년 우회로 공사 등을 착공해 2021년 광장조성을 끝낸다는 계획을 내놓았지만 문재인 대통령 공약인 청와대 관저 광화문 이전과 개헌에 따른 수도 이전 여부가 미정이어서, 지체되거나 심지어 무산될 가능성도 거론된다. 더욱이 시의 안은 광화문 앞 세종로 공간 위쪽은 역사광장, 우회로 아래인 세종문화회관~광화문 사거리 대로와 주변 2만4600㎡(7400여평)은 촛불혁명을 상기시키는 시민광장으로 갈라 조성한다는 분할안이다. 그래서 광장의 역사적 정체성을 얼개에 구현할 수 있을지 의문을 낳고 있기도 하다.

광화문 앞길, 그러니까 경복궁 아래 양쪽에 육조관아가 늘어선 옛 육조대로 공간은 역사적으로 민과 관이 주로 밀고 밀리는 대결을 벌인 무대다. 조선의 전통 도시계획은 서양의 ‘포럼’ 같은 공터 광장이 아니다. ‘대로’, 큰길의 개념으로 국가 권위를 과시하는 공간을 궁궐 앞에 배치한 것이 뼈대인데, 육조대로는 남쪽에 황토마루라는, 식민지시대 일제가 태평로를 만들면서 확 깎아버린 소담한 언덕이 있어 둘러싸인 광장 성격도 품었다. 구한말 백성들과 후대 시민들은 이곳에 소통하는 광장의 정체성을 스스로 세우려 애써왔다. 반면, 역대 권력자들은 대개 거꾸로 갔다. 4·19혁명이나 2000년대 촛불 시위 등에서 청와대를 의식한 민은 광화문 앞으로 최대한 진격하려 했고, 관은 2008년 쇠고기 수입 반대 시위 때 세종로 중간에 쌓은 ‘명박산성’처럼 사수선을 정해 최대한 막으려고 했다. 뿐만 아니라 세종로를 대중과 유리시키고 그들의 목소리를 차단하려 갖은 수를 썼다. 박정희 정권은 콘크리트 광화문을 중앙청 정문으로 급조하고, 애국선열동상 대열과 이순신 동상 건립, 정부선전물 아치 등의 권위적 상징들을 배치했으며, 횡단보도는 일절 놓지않았다. 이명박 정부 때인 2009년 도로 속 섬 같은 광화문 광장이 만들어졌지만, 보수정부는 시국 집회를 불허하고 테마파크, 스키점프장 등의 유원지 용도로만 활용하려 했다. 하지만, 탁 트인 터전에서 대중의 함성과 욕망은 분출하고 광장은 본성처럼 불온한 민의 무대로 되돌아갔다. 지난해 촛불항쟁 당시 시민들은 명박산성 저지선을 넘어 광화문 코앞과 효자동까지 진출하며 세종로를 온전한 광장으로 다시 세워놓았다.

시가 내놓은 광장분할안은 촛불혁명의 역사적 기억을 담겠다는 명분을 내세운다. 진정성을 부정하진 않지만, 왜 이 공간을 역사 따로, 시민 따로, 관이 나눠줘야 할까. 지난해 촛불의 물결은 광화문을 넘어 청와대 부근까지 뒤덮으며 펼쳐졌는데 세종로 윗부분은 전통, 아래는 촛불을 상징하는 영역이라니 이상하다. 후대의 위정자들은 정치적 지형에 따라 다시 뜯어고칠 유혹을 느끼게 될 법하다. 앞서 2016년 시쪽이 꾸린 광화문 포럼 전문가들의 잠정 결론은 세종로 차도 지하화와 전면보행 광장이었다. 시쪽은 10일 발표 하루전 포럼을 소집해 전문가들의 결론을 사실상 뒤엎는 안을 통보하고 발표를 했다. 교통 문제로 현실성이 떨어져도 이들의 결론을 좀더 긴 시간 시민들과 숙고하며 보완해야 하지 않았을까. 악평을 듣는 현재 중앙분리대식 광장 또한 2005년 격론 끝에 여론조사로 결정된 것이다. 시민을 상대로 한 충분한 교감과 설득 과정 없이 섣불리 손 대는 건 경솔해 보인다. 노형석 기자 nuge@hani.co.kr

Copyright © 한겨레. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 크롤링 금지.

- 현행 수도권·비수도권 거리두기 1월3일까지 연장…3단계 유보

- [세상읽기] 이제 판사를 선거로 뽑아야 할까? / 최한수

- 윤석열 복귀…문 대통령 사과에도 민주당 ‘격앙’ 이유는

- [보궐선거 D-100일] 여성 광역단체장 0명…이번엔 ‘성평등’ 바람 불까요?

- 한국전쟁 계기로 전향한 ‘전설의 이중스파이’ 조지 블레이크 사망

- “양진호·조현민 못지않은 우리 사장님…” 올해 10대 직장 갑질은?

- 지구촌 100명 중 1명 코로나19 감염…변이는 최소 13개국 확산

- D-5일…낙태죄 없는 2021년, ‘새로운 세계’가 온다

- 중대재해법 촉구 단식 17일차…김미숙씨 이어 산재유가족, 노동계 동조 단식

- 29일부터 배달앱 2만원 이상 4번 주문하면 1만원 할인