[신약개발 패러다임 시프트]②신약개발에 인공지능 이용하면..비용↓·성공률↑

성공 가능성 높은 환자만 추려 임상시험

美·EU·日 선진국 산·학·연 컨소시엄 활발

정부도 AI활용 신약개발에 연구비 지원

![[이데일리 문승용 기자]](https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/201803/15/Edaily/20180315112803296psbh.jpg)

14일 업계에 따르면 신약을 개발하는데 통상 12~15년의 기간이 걸리고 평균 2조 6000억원이 투입된다. 하지만 정작 상용화에 성공할 확률은 3% 수준에 불과하다. 신약개발 과정은 세포실험을 통해 후보물질을 발굴하고 이후 동물실험과 함께 환자수를 점점 늘려가며 임상실험을 진행한다. 이 과정에서 신약의 효과와 함께 안전성을 확인한다. 하지만 이 과정은 오랜 기간과 천문학적인 비용이 투입된다. 또한 수천수만의 후보물질이 이 과정에서 탈락한다.

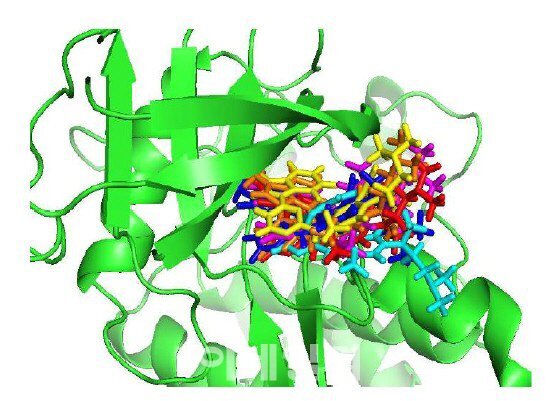

이렇듯 전통적인 신약개발 방법은 ‘모래밭에서 바늘을 찾는 것’에 비유된다. 하지만 인공지능을 결합한 신약개발 과정은 바늘을 찾는데 금속탐지기를 이용하는 것으로 볼 수 있다. 알렉스 자보론코프 인실리코메디슨 대표는 “인공지능을 활용하면 신약개발 기간을 10년 이상에서 3년 이하로 줄일 수 있다”고 말했다. 인공지능을 활용한 신약개발업체인 인실리코메디슨은 미국 존스홉킨스대 교내 벤처로 출발했다. 이 회사는 인공지능을 이용해 유전자정보와 혈액정보, 신호전달 물질 정보, 신약 화학구조 등 다양한 빅데이터를 분석해 신약 후보물질을 찾는다.

신약개발에 인공지능을 활용하면 기간 단축뿐 아니라 임상시험 성공률도 높일 수 있다. 임상시험은 보통 환자를 두 그룹으로 나눠 한쪽은 가짜 약이나 기존 약을, 다른 한쪽은 새로운 약을 투여한다. 이후 두 그룹의 통계적 차이를 검증한다. 임상시험을 진행하면서 환자 수를 점점 늘리는 이유는 이 통계적 차이를 확실하게 하기 위해서다. 김태순 신테카바이오 대표는 “전통적인 임상시험의 문제는 환자의 유전정보, 질병 양상 등이 저마다 다른데 이를 고려하지 않은 채 통계적 유의성을 밝히는 게 쉽지 않다는 것”이라며 “그러다 보니 소수 사람들이 효과를 봐도 훨씬 많은 사람들이 효과를 못 볼 경우 약의 개발은 중단된다”고 말했다.

임상시험 과정에서 인공지능을 활용할 경우 약의 효과를 볼 것으로 예상되는 사람을 미리 추려낼 수 있고 이후 그런 사람들만 따로 모아 임상시험을 진행할 수 있다. 때문에 성공률도 높아진다. 일종의 맞춤의학이다. 또 인종이나 민족별로 약을 세분화할 수 있다. 김태순 대표는 “글로벌 제약사들이 대부분 미국과 유럽 등에 있기 때문에 의약품 상당수가 서양인 중심으로 개발, 유전적 차이가 있는 동양인이나 흑인에게는 효과가 없을 수 있다”며 “더 나아가 같은 동양인이라도 한국인과 중국인, 일본인 등이 모두 유전형질이 달라 질병 유형에 차이가 있다”고 말했다.

인공지능을 이용하면 그동안 개발과정에서 독성과 낮은 효과 등으로 중도에 탈락했던 후보물질들이 재평가를 받을 수도 있다. 이 밖에도 A라는 질병에 쓰던 약을 B·C 등 다른 질병 치료제로 범위를 확대하는 등 약의 재배치(repositioning)나 재목적화(repurposing)가 가능해진다. 홍용래 크리스탈지노믹스 상무는 “상용화한 약의 새로운 적용 질환을 탐색하는 게 효과적인 이유는 이미 독성에 대한 검증이 끝났기 때문”이라고 말했다.

인공지능은 신약개발의 여러 단계에 활용될 수 있다. 주철휘 세종대 소프트웨어학과 교수는 “신약 후보물질을 도출하고 예측모델을 이용해 해당 약물에 효과를 보일 환자들을 미리 가려내, 임상시험을 설계하거나 기존 약물의 새로운 적용질환을 찾아내는 등 다양한 분야에 인공지능이 이용될 수 있다”며 “현재는 후보물질을 도출하는 단계에서 인공지능 활용이 활발하다”고 말했다.

일본에서는 다케다·후지필름·시오노기제약 등 제약사와 후지츠·NEC 등 50여개 민간기업이 일본 국립 연구기관인 이화학연구소(RIKEN)·교토대 등과 협력해 신약개발에 인공지능을 활용하는 공동 프로젝트를 진행 중이다. 미국은 프레드릭 국립암연구소·로렌스 리버모어 국립연구소 같은 정부기관과 함께 제약사인 글락소스미스클라인(GSK), 대학인 UCSF 등이 항암제 후보물질 발굴을 위한 컨소시엄을 구성했다. 기업과 연구소의 빅데이터를 수퍼컴퓨팅과 인공지능을 활용, 6년이 걸리는 후보물질 도출기간을 1년으로 줄이는 게 이 컨소시엄의 목표다.

강경훈 (kwkang@edaily.co.kr)

Copyright © 이데일리. 무단전재 및 재배포 금지.

- 성폭행Vs합의한 성관계 진실공방에 멍드는 '#미투'

- 김정남 암살 배후 북한인, 다른 여성에도 '몰카 출연' 제안

- 박에스더 기자, 김어준 가해자 취급..'뉴스공장' 미투 발언 시끌

- [식품박물관]①국내 최초·현존 최고의 삼양라면 탄생 주역은 금융인?!

- 기아차, '더 K9' 내장 렌더링 이미지 첫 공개

- 견제없는 '제왕적 대통령'의 비극..前 대통령 5명 뇌물죄로 檢 앞에

- 세월호서 사람뼈 추정 뼛조각 수습..이르면 이달 신원 확인(종합)

- [신약개발 패러다임 시프트]①인공지능·빅데이터..신약개발 방식 바꾼다

- 김동연 만난 최태원 3년간 80조 투자

- [런던에서 온 편지-안보 딜레마]④'사이버공격' 뉴노멀시대 대응은?