'또 하나의 가족' 내민 삼성.. 그때 알아채야 했었다

[오마이뉴스 나혜인 기자]

'또 하나의 가족.'

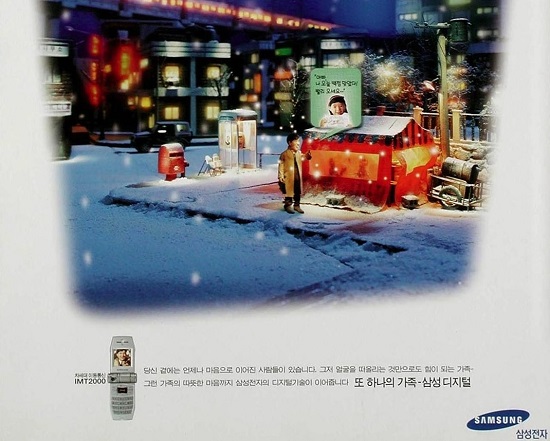

삼성이 한때 내세웠던 구호다. 1997년 봄 첫선을 보인 이 전략적 문구가 들어간 광고는 4개월 만에 기업 이미지 호감도 1위라는 성과를 냈다. 그해에만 '대한민국 광고대상' 금상을 비롯해 신문사가 주는 광고상 9개 중 7개를 휩쓸었다. 시의성도 좋았다. 어스름한 저녁, 지친 일상을 마치고 포장마차에 들른 가장이 삼성 휴대전화로 걸려 온 딸의 반가운 목소리에 힘을 얻는다는 이야기는 외환위기라는 시대적 배경과 어우러져 소비자의 감성을 자극했다.

|

|

| ▲ 1990년대 말부터 10여년간 삼성이 광고에서 내세웠던 구호는 '또 하나의 가족'이었다. |

| ⓒ 삼성전자 |

'또 하나의 가족'에서 주목해야 했던 건 '가족'이 아니라 '또 하나'였다. 삼성에게 그들을 먹고 살게 해준 노동자와 국민은 '진짜 가족'이 아니었다. 총수 일가의 세습경영을 위해 국민 노후자금을 건드리고, 수십조 원대 영업이익을 남기면서도 회사 돈 벌어주려다 백혈병에 걸린 직원들에게 산업재해 보상은 아까워하는 게 삼성이다.

권력에 줄을 대는 데는 누구보다도 '유능'해 승마선수에게 수십억 원짜리 말을 갖다 바쳤다. 최근에는 다스(DAS)의 자금 반환소송 비용을 대납하는 등 대형 정경유착 의혹이 터졌다. 삼성은 '그들만의 가족'을 편애해왔다.

이윤 추구가 목적인 기업에게 무슨 가족 같은 낭만적 기대냐고? 그렇다. 돈 되는 일이라면 뭐든 하는 집단이 기업이다. 문제는 한국 사회가 삼성에게 해준 헌신이 너무 크다는 데 있다.

오늘날 글로벌 기업 삼성은 스스로 우뚝 선 게 아니다. 그 뒤에는 삼성을 때로는 진짜 '가족'보다 중시한 수많은 노동자와 국민이 있었다. 삼성은 국민을 가족으로 생각하지 않았지만, 국민은 '삼성이 무너지면 나라가 무너진다'는 프레임 안에 갇혔다.

언론은 '최대 광고주' 삼성을 모시려 앞다퉈 선봉에 섰다. 이재용 부회장이 최순실 사태로 구속된 뒤 삼성에서는 언론사 광고 예산을 대폭 삭감하고, 특히 관련 보도에 적극적이었던 매체에는 아예 광고를 주지 말라는 지시가 나왔다고 한다. 권력을 견제하고 비판함으로써 민주주의를 수호해야 할 언론을 기업은 자신들의 수족으로 생각하고, 언론은 그 앞에 알아서 기는 신세다. 지난해 삼성전자가 '글로벌 CSR(Corporate Social Responsibility: 기업의 사회적 책임) 순위'에서 89위에 그쳤다는 외신에 우리 언론은 '더 이상 삼성의 이미지 실추를 막아야 한다'고 외쳤다.

|

|

| ▲ 이재용 석방 소식을 보도한 지난 6일자 조선일보 1면. 보수경제지들은 재판 기간 내내 앞다투어 이재용을 옹호했다. |

| ⓒ 조선일보 |

기업혁신을 이끄는 요소로 '소유와 경영의 분리'가 강조되는 시대지만, 유독 한국에서는 '오너 경영'을 추종하는 사람들에게 반론권이 탄탄히 보장된다. 삼성반도체를 오너 경영 성공사례로 부각하면서도 실패한 삼성자동차는 외면하고, 유럽을 비롯한 선진국의 유수 기업들이 노동자의 건강권을 고려해 위험한 반도체 사업에 적극 뛰어들지 않았다는 정보는 함께 주지 않는다.

가족주의를 비판하는 목소리가 점차 높아지고 있다. 가족이라는 제도 자체에 회의를 느끼는 사람들도 많다. 집단 개념인 가족에 개인이 희생되는 사례가 그만큼 많기 때문이다. 혈연관계인 가족도 그런데, 사회까지 가족주의를 확대 적용하려는 철 지난 생각은 이제 통하지 않는다.

사실 삼성은 언제나 같았다. 언론이, 시민이 이제 삼성과 적당한 거리를 둬야 한다. 이재용이 아니라, 세계적인 경기 불황에도 삼성의 배를 불려준 노동자와 소비자를 주목해야 한다. '또 하나의 가족'보다 우리 스스로를 먼저 챙길 때다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

덧붙이는 글 | 이 기사는 세명대 저널리즘스쿨대학원이 만드는 비영리 대안매체 <단비뉴스>(www.danbinews.com)에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용합니다.

Copyright © 오마이뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.

- 언론계 적폐 청산과 언론 개혁의 완수를 위한 제언

- 이러다간 박근혜 판결문도 보지 못할 것이다

- 강남역 8번 출구, 삼성 경비원은 나를 가로막았다

- '다스 소송비 대납 → 이건희 사면' 의혹에 MB 측 "악의적"

- 신동빈 구속시킨 뇌물죄, 이재용은 왜 '무죄'인가

- 사람에게도 전염?... '조류독감'은 새들만의 전쟁일까

- '환경 영웅' 모시는 사람들, 장군산 자락에 나눔의 공간

- 우정사업본부, 이 건물에 새겨진 글귀를 보라

- "이시원 비서관, 윗선 누구냐" 윤 대통령 향한 박은정의 5가지 질문

- MBC 바이든-날리면 중징계 때린 날, '물타기' 설명자료 낸 방심위