반딧불이의 춤, 그곳은 항상 크리스마스

[경향신문]

요즘 해외여행은 곧바로 목적지로 향하는 것이 아닌 한두 나라에 더 머무르는 자유여행이 인기다. 저비용항공사를 이용하면 대형 항공사의 절반에 가까운 가격으로 여행할 수 있다. 이번 여행의 목적지는 말레이시아. 제주항공과 세부퍼시픽을 갈아타고 쿠알라룸푸르로 들어갔다. 세계 8대 불가사의인 반딧불이 자연 서식지와 이슬람국가에서 만난 낯선 불교사원. 말레이시아의 서북부를 자동차로 달리며 색다른 매력을 찾았다.

■ 반딧불이가 쏟아졌다

말레이시아의 수도 쿠알라룸푸르에서 북쪽으로 1시간쯤 떨어져 있는 셀랑고르주의 소도시 쿠알라셀랑고르. 크리스마스트리처럼 영롱하게 빛난다는 반딧불이 생각에 가슴이 콩콩 뛰었다. 서울에서 나고 자란 사람에게 반딧불이는 백과사전에서 만난 것이 고작이었다. 우리말로 ‘개똥벌레’, 영어로는 ‘firefly’.

쿠알라셀랑고르강 일대는 세계 8대 불가사의로 불리는 반딧불이 서식지다. 세계적으로 반딧불이가 많은 곳으로 알려진 만큼 단체 여행객이 주로 찾는 캄풍 쿠안탄 대신 강 건너편의 한적한 반딧불이 공원(Firefly Park Resort)을 택했다. 일찌감치 저녁 7시30분에 출발하는 배를 예약했다.

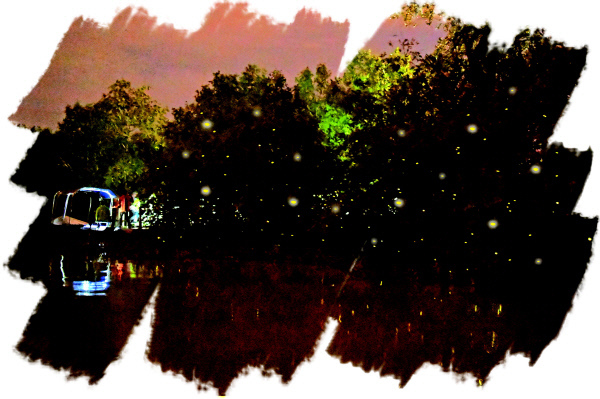

해질 무렵 선착장으로 들어섰다. 해가 지자 사위는 칠흑 같은 어둠에 갇혔다. 조명이라곤 찾아볼 수 없었다. 한 치 앞이 보이지 않았다. 반딧불이가 사는 맹그로브숲을 먼저 다녀온 일본인들이 “크리스마스트리, 크리스마스트리” 하며 배에서 내렸다.

강으로 나간 지 3분이나 됐을까 맹그로브 나무 한 그루, 한 그루에서 빛이 보였다. 1m도 채 안되는 거리에서 유심히 반딧불이를 들여다봤다. 반짝반짝 황금빛을 토하는 반딧불이는 셀 수 없었다. 옆에 있던 동료들은 “깨알 전구를 꽂아 놓은 것처럼 대단하다”고 말했다.

“반딧불이는 수컷이 암컷을 찾아 나설 때 빛을 냅니다. 애타게 사랑을 고백하는 것인데 반딧불이가 제자리에서 반짝이고 있다면 이미 짝을 찾은 것이죠. 사랑이 이루어진 것입니다.”

배를 운전하던 말레이시아 직원이 “한국에서는 반딧불이를 ‘개똥벌레’라고 부르지 않느냐”면서 “남들에게 보여주지 않았던 비밀 장소를 소개해 주겠다”고 했다. 멀리 나갈수록 강은 고요했다. 반딧불이가 나타나자 적막이 깨졌다. 여기저기서 카메라 셔터 누르는 소리가 났다. 하지만 초고화질 휴대폰조차 무용지물이었다. 흔들리는 배 위에서 반딧불이를 사진에 담는 것은 쉬운 일이 아니었다.

후드득 잠시 비가 흩뿌리더니 갑자기 하늘이 열렸다. 총총 떠 있던 새하얀 별들이 강물 위로 쏟아졌다. 이름 모를 풀벌레와 수많은 별들이 반딧불이와 수면 위에서 춤을 췄다.

마법의 성에 온 듯, 동화 속의 주인공이 된 듯, 캄캄한 숲을 밝히는 반딧불이는 낭만 그 자체였다. 셀랑고르강에서 만난 반딧불이의 여운은 오래 남았다.

■ 이슬람국가에서 만난 불교사원

차를 몰고 말레이시아에서 3번째로 큰 도시 이포로 향했다. 목적지는 ‘켁록통 사원(Kek Lok Tong Temple)’, 우리말로는 ‘극락동(極樂洞)’이었다. 이슬람국가에 중국 사원이 있다니 출발 전부터 호기심이 발동했다. 일 년 내내 후텁지근하고 무더운 말레이시아답게 이른 아침인데도 기온이 30도를 훌쩍 넘었다.

잘 닦인 도로를 따라 깎아지른 듯한 암회색 절벽이 끝없이 이어졌다. 뾰족뾰족한 절벽 사이로 석회암 동굴이 있었다. 이포는 영국 식민지 시절 주석을 채굴하는 광산업으로 번성했던 도시다. 당시 이주해온 중국인들이 이포시 인구의 70%를 차지한 때문인지 중국어로 적힌 상점들이 여럿이었다.

한자로 바위에 붉게 새겨진 극락동 앞에 차를 세우고 동굴로 들어서자 바람이 훅하고 달려들었다. 안내책을 보니 ‘1920년 이전 예불을 드렸던 사원으로 1960년 채굴장의 일부가 되었다’고 적혀 있었다.

동굴은 기묘했다. 종을 거꾸로 매달아 놓은 것 같은 종유석과 송곳니처럼 튀어나온 석순들이 가득했다. 떨어질 듯, 무너질 듯, 아슬아슬하게 나무늘보처럼 매달려 있는 석회암의 신비에 한동안 입을 다물지 못했다. 말레이시아인들은 큼지막한 불상 앞에서 두 손을 모았고 세계 각국의 여행자들은 숨죽여 가며 기념사진을 남겼다. 대만에서 온 젊은이들에게 혹시 사진을 찍어도 되겠느냐고 묻자 “한국의 비빔밥을 좋아한다”며 흔쾌히 응해주었다.

계단을 올라 안으로 조금 더 들어가자 시야가 확 트였다. 극락동굴의 끝자락에서 만난 언덕정원은 놀라웠다. 두 다리를 쭉 뻗고 의자에 기대어 숲을 내려다봤다. 동굴에 꽃이 피기라도 하는 것일까. 똑똑 천장에서 물이 떨어지는데 가늠할 수 없는 시간이 경외스러웠다.

극락동에서 차로 10분 정도 떨어져 있는 테마파크 ‘칭신링(淸心嶺)’으로 향했다. 초록 이끼가 가득한 원시림 같은 호수가 저 멀리 한눈에 들어왔다. 1시간 정도 산을 올라야 제대로 칭신링을 만날 수 있다고 했지만 일정상 30분 정도 훑어보는 것으로 만족했다. 다음에 기회가 된다면 하룻밤 조용히 머물고 싶었다.

말레이시아는 세계 여러 나라 여행자들이 찾는 국제적인 도시다. 쌍둥이 빌딩으로 익숙한 페트로나스 타워를 비롯해 하늘을 찌를 듯한 고층 빌딩이 즐비하다. 하늘로 치솟은 빌딩 숲이 아닌 말레이시아의 진짜 속살을 찾은 느낌, 자유여행이란 바로 이런 상큼함이 아닐까.

<쿠알라룸푸르·이포(말레이시아) | 글·사진 정유미 기자 youme@kyunghyang.com>

Copyright © 경향신문. 무단전재 및 재배포 금지.

- 윤 대통령, 이재명 대표에 총리 후보 추천 부탁하나…첫 영수회담 의제 뭘까

- 조국혁신당 “윤 대통령, 4·19 도둑 참배” 비판···이재명·조국은 기념식 참석

- [스경X이슈] “할 말 할 날 올 것” ‘사생활 논란’ 유영재, 라디오 하차

- 디올백 건넨 목사 ‘김건희 스토킹’ 혐의 입건

- 이준석, 이재명 만난다는 윤석열에 “조국이나 이준석은 부담스러우실 것”

- 국정원 “‘강남 학원가 마약음료’ 필로폰 총책, 캄보디아서 검거”

- 이스라엘의 군시설 노린 재보복, “두배 반격” 공언 이란 대응 촉각 …시계제로 중동 정세

- [단독]해병대 사령관·사단장, 비화폰으로 수차례 통화…추가 검증은 미제로

- “선거 지고 당대표? 이재명식 정치문법” 한동훈 조기 등판에 부정적인 국민의힘

- ‘2000명 증원’ 한발 물러선 정부···“원점 재검토” 접을 뜻 없어보이는 의료계