[박근혜 기소]박, 끝까지 "안 받았다" "몰랐다"..결국 '심판'은 법정으로

[경향신문] ㆍ7차례 조사서 전면 부인…3번째 부패 혐의 기소 전직 대통령

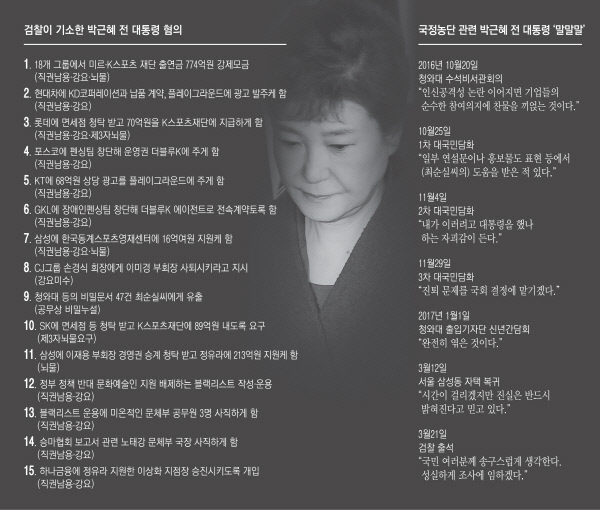

ㆍ뇌물죄 등 15개 혐의, 검찰·특검 6개월 수사의 복합 결과물

<여기를 누르면 크게 보실 수 있습니다>

박근혜 전 대통령(65·구속 기소)이 368억여원(요구·약속 금액 포함 592억여원) 뇌물수수 등 15개 혐의로 17일 재판에 넘겨지면서 전두환·노태우 전 대통령에 이어 부패 혐의로 기소된 세 번째 전직 대통령이 됐다. 하지만 박 전 대통령은 국정농단 의혹이 불거진 직후부터 구치소에서 ‘옥중 조사’를 받을 때까지 줄곧 “청와대 실무진이 한 일이다” “몰랐다”며 자신의 혐의를 전면 부인했다. 검찰 조사 전부터 자신의 잘못을 인정했던 노태우 전 대통령(85)과는 정반대 태도였다.

‘박근혜·최순실 게이트’ 수사를 종결지은 이날 박 전 대통령에 대한 구속 기소는 지난해 10월27일 출범한 검찰 1기 특별수사본부 수사에 이어 12월21일부터 70일간 진행된 박영수 특별검사팀의 수사, 지난달 3일부터 재개된 검찰 2기 특수본 수사의 복합적 결과물이다.

실제 검찰이 이날 기소한 박 전 대통령의 혐의 15개는 검찰이 인지한 사건이 11개, 특검이 인지한 사건이 7개(3개 혐의는 검찰과 특검이 겹침)로 나뉜다. 특검에서 수사한 대표적인 혐의는 삼성으로부터의 뇌물수수와 ‘문화예술계 블랙리스트’ 작성 및 시행 등이다. 검찰 2기 특수본은 SK, 롯데 등과 연루된 뇌물 혐의를 추가했다.

1기 특수본은 이미 지난해 11월 최순실씨(61·구속 기소)와 안종범 전 청와대 정책조정수석(58·구속 기소), 정호성 전 청와대 비서관(48·구속 기소) 등을 직권남용, 공무상 비밀누설 등의 혐의로 구속 기소하면서 박 전 대통령이 이들의 공범이라는 결론을 내렸다. 이후 특검과 2기 특수본을 거치면서 박 전 대통령의 혐의는 대폭 늘어났다.

그러나 박 전 대통령은 검찰 소환조사와 영장실질심사, 구속 후 5번의 구치소 방문조사에서 모두 자신의 혐의를 부인했다. 지난해 10월 이후 세 차례 대국민담화, 지난 1월 한 인터넷방송과의 인터뷰 때와 같은 입장이었다.

그는 검찰 조사에서 삼성·롯데·SK와 관련된 뇌물수수 혐의에 대해 기업 청탁을 들어준 적이 없고 최씨의 금품 요구 사실도 몰랐다고 주장했다. 미르·K스포츠 재단의 18개 기업을 상대로 한 774억원 강제 모금 역시 “기업의 재단 출연은 오랜 관행이고 구체적 모금 과정은 몰랐다”는 입장이었다. 블랙리스트 역시 작성 지시를 한 적이 없을뿐더러 특정 인사에 대한 정부 지원 여부는 정당한 통치행위라는 게 박 전 대통령 주장이다.

박 전 대통령은 이미 관련자들이 구속된 사안에 대해서는 최대한 ‘꼬리 자르기’를 시도했다. 예컨대 미르·K스포츠 재단 설립 관련 자료를 정 전 비서관에게 받아 안 전 수석에게 건넸을 뿐이라는 식이었다. 박 전 대통령은 향후 법정에서도 청와대 실무자들과 최씨의 범죄일 뿐 자신은 아무것도 몰랐다는 취지로 자신의 혐의를 전면 부인할 것으로 보인다.

박 전 대통령의 이런 태도는 전직 대통령으로서는 헌정사상 처음 구속됐던 노태우 전 대통령과 대조를 이룬다. 노 전 대통령은 검찰 조사를 받기 전이던 1995년 10월27일 대국민사과문을 통해 “재삼 국민 여러분 앞에 무릎 꿇고 깊이 사죄한다”고 말했다. 노 전 대통령은 그해 11월6일 구속영장 발부 직후 대검찰청 청사를 빠져나올 때도 “어떤 처벌도 달게 받을 각오가 돼 있다”고 말했다.

하지만 박 전 대통령은 헌법재판소의 파면 결정 이후 서울 삼성동 자택으로 복귀하던 지난달 12일 “시간이 걸리겠지만 진실은 반드시 밝혀진다고 믿고 있다”고 말했다.

<유희곤 기자 hulk@kyunghyang.com>

Copyright © 경향신문. 무단전재 및 재배포 금지.

- [박근혜 기소]'정유라 특혜' 수사, 정씨 본인만 남아

- [박근혜 기소]검, 우병우 개인비리 규명 못한 채 재판에..'반쪽 수사' 비판

- [박근혜 기소]롯데 신동빈 '기소'·SK 최태원 '무혐의'..실제 돈 건넸는지 여부 따라 엇갈린 운명

- [박근혜 기소]뇌물액 433억 → 592억..롯데·SK의 159억 추가해 기소

- [박근혜 기소]박근혜 정부 4년 기록물 이관..황 대행 '보호기간 지정' 주목

- [박근혜 기소]헌재 "국민 배반" 특검 "정경유착" 검찰 "국정농단 공범"

- [박근혜 기소]박근혜, 최순실과 나란히 피고인석 앉는다

- 점유율·생태계·신제품 모두 ‘휘청’…위기 정점에 선 ‘혁신의 아이콘’ 애플

- [단독]대통령실 옆 예식장, 경호·보안 이유 옥외주차장 일방 폐쇄···예비 부부들 ‘황당’

- [전문] 유영재 “예의있게 헤어지고 싶다”