감염병 분류, 60년 만에 위험順으로 바뀐다

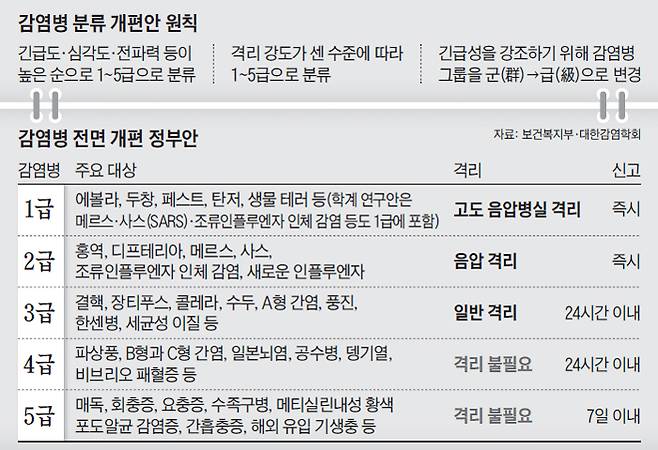

감염병 분류 체계가 60여 년 만에 전면 개편된다. 감염병이 파급될 때의 위험도와 전파 속도, 감염병 환자에 대한 격리 강도 등을 감안해 위험 순위가 높은 순으로 1~5급(級)으로 지정된다. 현재 1~5군(群)으로 분류된 감염병 체계는 감염병의 위험도 등이 반영돼 있지 않아 어떤 감염병이 위험하고 전파 속도가 빠른지 등에 대해 일반인들은 알 수 없는 상황이다. 보건복지부는 이 같은 내용을 담은 '감염병 분류 체계 개편안'을 마련해 이달 안에 국회에 제출할 예정이라고 12일 밝혔다.

◇긴급성·심각도 가장 크면 1급

정부가 감염병 분류 체계를 뜯어고치기로 한 것은 지난해 겪은 '메르스(MERS·중동호흡기증후군) 사태'가 계기가 됐다. 당시 정부는 현재의 감염병 분류 체계에 따라 메르스를 '4군 법정 감염병'으로 지정했는데, 국민 사이에선 "치사율이 높은데 4군 감염병으로 지정하는 것이 맞느냐"는 의문이 많았다. 현재의 1~5군 감염병 가운데 '1군 감염병'이 가장 위험한 전염병인 것으로 잘못 받아들였기 때문이다.

이 같은 오해는 1950년대에 마련된 감염병 분류 체계가 60여 년 이어오면서 그동안의 의료 기술 발달 등 변화를 반영하지 못한 데서 비롯됐다. 1군은 물이나 식품으로 옮기는 콜레라·장티푸스 같은 수인성(水因性) 전염병이다. 당시의 위생 수준을 감안해 우선적으로 대처할 필요가 있다는 점에서 1군으로 지정됐지만, 지금은 1군 감염병이 전파력도 낮고, 현재 의료 수준에서 치료가 잘돼 치사율도 매우 낮다. 2군 감염병은 홍역·B형 간염 등 예방접종 대상 감염병이고, 3군에는 결핵·말라리아·비브리오 패혈증 등 유행 감시 대상 위주로 잡다하게 모여 있다. 4군은 메르스 같은 해외 유입 감염병, 5군은 주로 기생충 질환이다. 감염병 분류가 감염병의 위험성이나 전파력 등을 제대로 반영하지 못하고 있는 것이다.

◇급수에 따라 대응 방식 달라져

보건복지부의 개편안은 긴급성과 심각성을 감안해 감염병을 1~5급 순으로 다시 배열했다. 가장 위험하고 전파력이 센 감염병을 1급으로 지정해 국민으로 하여금 파괴력을 짐작하고, 경각심을 가질 수 있도록 하겠다는 것이다. 이에 따라 1급에는 공기나 호흡기를 통해 옮기기 때문에 전파가 빠르고 치사율이 높은 감염병이 포함된다. 아프리카에서 유행하는 '출혈열 바이러스 에볼라', 바이러스에 의한 발진성 감염인 '두창', 쥐에 기생하는 세균을 통해 옮겨지는 급성 열성 전염병인 '페스트', 생물 테러에 쓰일 수 있는 치명적인 감염을 일으키는 '탄저·보툴리눔 독소증' 등이 1급에 들어간다.

새롭게 등장할 수 있는 정체불명의 신종 감염병도 1급에 포함시킬 예정이다. 메르스와 사스(SARS·중증급성호흡기증후군)의 경우 1급 또는 2급으로 지정될 전망이다. 복지부 의뢰로 감염병 개편 연구 용역을 실시한 연세대 의대 감염내과 송영구 교수팀은 1급 지정을 제안했지만, 복지부와 감염학회 등은 1급 또는 2급 지정 여부를 검토 중이다.

연세대 송영구 교수는 "일본도 수년 전에 긴급성과 심각성을 기준으로 감염병 분류 체계를 개편했다"면서 "국제 교류 증가와 환경 변화로 심각한 감염병 발생이 늘어나고 전파도 빨라지는 상황이어서 새로운 감염병 분류로 대응 체제를 조속히 갖춰야 한다"고 말했다.

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

Copyright © 조선일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- “속옷도 안 입어”… ‘알몸’으로 안산 도심 달린 남성

- 인디애나, 오클라호마시티 완파하고 벼랑 끝 탈출...NBA 챔피언전, 최종 7차전까지 간다

- 李대통령 “대한민국, 깔딱고개 넘어 성장시대로 가야”

- ‘아동학대 살해미수 경우에도 검사가 친권상실 의무청구’ 개정법 시행

- “나 없어서 좋았다면서요?”… 李 ‘워커홀릭’ 면모 적극 부각하는 대통령실

- 구준엽, 한국 안 오나…故서희원 묘지 근처 아파트 이사설

- 미슐랭 출신 맛집의 배신…日 식당 손님들 줄줄이 식중독, 결국

- “이란, 포르도 핵시설 공격받거나 하메네이 피살 땐 핵폭탄 제조 결단”

- 美 국방비 GDP 5% 기준 제시에, 韓 “주요 동맹 중 비율 매우 높아”

- S. Korea to wipe out debts for 1.23 million small business owners, individuals