[보험개혁 1년]①자유 줬더니 보험료 인상 빗장 풀렸다

[편집자 주] 임종룡 금융위원장이 지난해 10월1일 보험 자율화를 공식 선언한 지 1년이 지났다. 22년간 이어진 보험 규제의 빗장을 풀어 붕어빵식 보험상품과 보험료 책정에 간섭하지 않겠다고 약속했다. 1년이 지난 지금, 보험 시장에 어떤 변화의 바람이 불고 있는지 4회에 걸쳐 들여다본다.

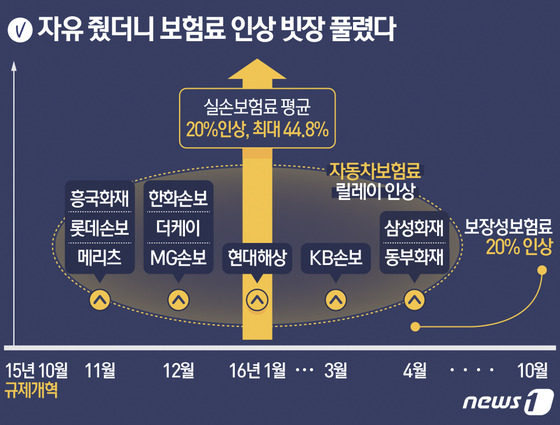

(서울=뉴스1) 전준우 기자 = 지난해 10월 보험 규제 개혁 이후 가장 확실한 변화는 보험료 인상이다. 자유를 얻은 보험사들은 자동차보험, 실손보험, 보장성보험 할 것 없이 전방위적으로 보험료를 거침없이 올렸다.

금융당국이 보험료 책정에 간섭하지 않겠다고 공언하면서 가장 먼저 숨통이 트인 것은 자동차보험이다. 자동차보험은 2000년 이후 지난해까지 적자가 계속됐지만, 소비자물가와 직결돼 당국과 정치권의 눈치를 보느라 보험료를 올리고 싶어도 올리지 못했다.

지난해 10월 가격 규제·사전인가 폐지 이후 보험사들이 기다렸다는 듯이 손해율 악화를 이유로 보험료를 올렸다. 지난해 하반기 형편이 어려운 중소형사들이 잇따라 올리더니 올해 들어서는 현대해상, KB손해보험, 삼성화재, 동부화재도 동참했다.

인구 3200만명이 가입해 국민보험으로 불리는 실손의료보험도 올해 1월 손보사와 생보사 모두 평균 20% 가까이 보험료를 올렸다. 흥국화재 인상 폭은 44.8%에 달했다.

자기공명영상(MRI) 등 비급여 의료비에 대한 무분별한 실손보험 청구로 적자가 누적돼 보험료를 올렸다고 하지만 이로 인해 선량한 소비자들이 피해를 봤다. 가입자 3200만명 중 보험료만 내고 보험금을 한 번도 타간 적 없는 사람이 2500만명에 달하는데, 보험료 인상으로 피해를 본 셈이다.

암·종신 등 생명보험사가 판매하는 보장성 보험료도 인상의 명분을 얻었다. 저금리로 투자수익률이 떨어지면서 지난 4월 예정이율을 0.25~0.5%포인트 내리더니, 10월에도 삼성생명·한화생명·흥국생명 등 주요 생보사들이 예정이율을 또다시 내렸다. 생보사뿐만 아니라 삼성화재 등 손보사들도 예정이율 인하 카드를 만지작거리고 있다.

예정이율은 고객으로부터 받은 보험료를 가지고 보험금 지급 때까지 운용해 거둘 수 있는 예상 수익률로, 예정이율을 이처럼 낮추면 종신보험이나 CI보험 등 보장성보험 보험료는 5~10% 올라간다. 올해만 총 20%나 보장성 보험료가 올랐다.

1년에 두 번씩 보장성 보험료가 인상되는 건 이례적인 일로, 보험 가격 자율화가 없었다면 불가능한 일이다. 임 위원장은 보험 규제 개혁으로 경쟁이 치열해지면서 오히려 보험료 인하로 이어질 것이라고 했지만, 지난 1년간 보험료는 오르막길만 걷고 있다.

보험업계는 그동안 억눌려 있던 보험료 책정이 정상화하는 과정이라고 입을 모은다. 한 보험사 관계자는 "그동안 손해가 막심한데도 당국의 눈치를 보느라 올리지 못했다"며 "지금은 정상화하는 과정이고, 어느 정도 수준에 도달하면 상품 개발 경쟁이 치열해질 것"이라고 말했다.

junoo5683@

<저작권자 © 뉴스1코리아, 무단전재 및 재배포 금지>

Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.

- 일베도 "박근혜 하야"..최순실의혹에 등돌린 민심

- 5·18 기념사도 고친 최순실..5월단체 "박대통령 사죄하라"

- "X 잘하면 차 한잔 줄래?"..이웃여성에 음란문자

- 심야 시내버스서 지퍼내려 음란행위 만취공무원

- 여친에 "꽃뱀이네"..뺨 맞자 발로 밟아 전치 3주

- 32시간새 5명 더 죽이고 성폭행…시신 5구 차에 싣고 다닌 수원의 두 악마

- "25년 죽마고우, 우리 집에 재웠다가 10대 딸 성추행 당했다" 충격

- '애틋' 최준희, 故 '맘' 최진실·'대드' 조성민 모습 공개…절반씩 닮았네 [N샷]

- 박정훈 "나경원, 부부끼린 아니지만 尹 만났다…사내연애 들킨 것처럼 羅李연대에"

- 유영재, 우울증으로 정신병원 입원…선우은숙 친언니 성추행 혐의 여파(종합)