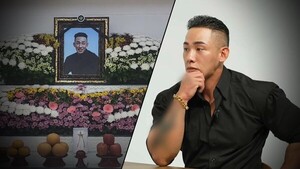

과중한 업무 부담과 상사의 폭언·폭행으로 스스로 목숨을 끊은 고(故) 김홍영(33) 전 서울남부지검 검사의 순직이 인정됐다. 자살한 공무원도 그 원인이 공무와 연관이 있으면 보다 쉽게 순직으로 인정받을 수 있도록 지난 7월 28일 공무원연금법 시행령이 개정된 이후 두 번째 사례다.

공무원연금공단은 지난달 21일 공무원연금 급여심의회를 열어 이 같이 결정했다고 6일 밝혔다. 공단 관계자는 "유족들이 제출한 서류를 살펴본 결과 업무가 과중했고, 그로 인해 과로 스트레스가 누적된 상태로 보여지는 사례였다"며 "상급자인 부장 검사의 인격 모욕적 언행도 복합적으로 고려해 순직으로 인정됐다"고 설명했다.

지난 7월28일 이뤄진 공무원연금법 시행령 개정도 김 검사가 순직을 인정받게 된 것에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 개정 시행령에 따르면 암·정신질병·자해행위가 공무상 재해에 포함돼 암·외상후스트레스장애(PTSD)·우울증·자살 등도 공무와 상당한 인과관계가 있으면 공무상 재해로 인정받을 수 있도록 했다. 또 기존 '공무상 사망'을 '순직'으로, 기존 '순직'은 '위험직무 순직'으로 관련 용어를 정비해 공무상 사망을 보다 폭넓게 인정키로 했다.

정부는 시행령 개정 이전에도 자살한 공무원이 순직으로 인정받는 사례는 종종 있었다고 설명했다. 인사혁신처 관계자는 "시행령 개정 이전에도 자살 사유가 업무상 스트레스 등 공무와 밀접한 연관이 있다고 판단될 경우 순직을 인정한 사례가 다수 있다"고 밝혔다. 그는 다만 자살이 순직으로 인정받은 사례에 대한 자세한 통계는 밝히기 어렵다고 말했다.

순직으로 인정될 경우엔 유족 연금과 함께 별도의 유족 보상금을 받게 된다. '순직'은 기준소득월액의 26~32.5%의 유족연금과 기준소득월액의 23.4배인 유족 보상금 등이 지급된다. '위험직무 순직'은 기준소득월액의 35.75~42.25%의 유족연금과 44.2배의 유족보상금 등이 주어진다.

- 2016.10.06 18:04

공무원연금법 시행령 개정 이후 두번째 사례…시행령 개정 이전에도 공무상 이유 인정될 경우 순직 인정

|

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>

|

!["건강했던 현미, 사망 왜?" 5분 사이에 무슨 일…타계 2주기[뉴스속오늘]](https://thumb.mt.co.kr/11/2025/04/2025040310373129582_1.jpg/dims/resize/100x/optimize/)

![[더차트]한국이 밀리다니…'세계 최고의 나라' 1·2위는 스위스·일본](https://thumb.mt.co.kr/10/2024/10/2024102409034982221_1.jpg/dims/resize/100x/optimize)

!['폭싹' 김선호, 아이유도 칭찬한 연기 디테일 [종합]](https://thumb.mtstarnews.com/05/2025/04/2025040511372959423_1.jpg)

![주진우 "이재명 선거법 2심 형량, OOO 예상…조기대선 열려도 확장성에 한계"[터치다운the300]](https://i1.ytimg.com/vi/PfQC-0KVTzU/hqdefault.jpg)

![중국이 미얀마에 공들였는데 골칫거리가 된 코캉 [DonQ 편집장의 미국 대 중국]](https://i1.ytimg.com/vi/LPoTfC8caD8/hqdefault.jpg)

!["이낙연은 성급했다, 이재명에게 할 조언은..."김부겸이 바라본 탄핵정국[터치다운the300]](https://i1.ytimg.com/vi/XQCIvmPipFQ/hqdefault.jpg)

!['해적'과 '악동', 일론 머스크의 '화성 정복'의 꿈을 설명하는 키워드 [DonQ 편집장의 미국 대 중국]](https://i4.ytimg.com/vi/GYkGC6b1118/hqdefault.jpg)

![김태년 "문모닝 하던 국민의힘, 이제는 명모닝...이재명만 찾다간 필패"[터치다운the300]](https://i2.ytimg.com/vi/YFL30LR1RRE/hqdefault.jpg)

![부산, 북극항로의 최고 요충지로 열강의 타겟이 될 것[DonQ 편집장의 미국 대 중국]](https://i1.ytimg.com/vi/phdvUDIWKQ8/hqdefault.jpg)

![이건태 "헌법재판소, 장담컨대 '윤석열 탄핵 기각' 결정문 쓸 수 없을 것"[터치다운the300]](https://i1.ytimg.com/vi/PXy1sPAoI08/hqdefault.jpg)

![정성국 "한동훈, 윤석열 대통령 탄핵시 가장 먼저 할 말은? ...'尹 배신자 프레임', 이렇게 해결 가능" [터치다운the300]](https://i3.ytimg.com/vi/fb3HnFFMCXU/hqdefault.jpg)

![이준석 "이재명, 조기대선 후보직 박탈될 수도...맞붙고 싶은 여당 상대는 OOO"[터치다운the300]](https://i3.ytimg.com/vi/vqVgcCfuxXM/hqdefault.jpg)

![지지율 급상승한 젤렌스키, 트럼프의 안전보장 약속 받아 낼까 [DonQ 편집장의 미국 대 중국]](https://i1.ytimg.com/vi/DaORMfdYqK0/hqdefault.jpg)

!["도주원조죄, 내가 찾아냈다...윤석열 대통령, 개인 아닌 권력기관" [터치다운the300]](https://i4.ytimg.com/vi/sL2Wc-4dN8w/hqdefault.jpg)