[체험기] 삼성 기어, 불편한 인터페이스는 의도한 실험?

삼성전자(005930)가 다음달 판매를 앞두고 이달 24일 국내에서 처음으로 공개한 손목시계형 웨어러블 기기 '기어S'의 첫인상은 '거대함'이다.

가로 3.98㎝, 세로 5.83㎝, 두께 1.25㎝의 직육면체가 약간 둥글게 말린 듯한 덩어리는 디지털 손목시계라기보다는 손목에 차는 '장비(gear)'에 가깝게 느껴졌다.

화면에 손가락을 대서 몇 가지 기능을 써보자 이 같은 대화면을 탑재한 이유에 대해서 어렴풋이 짐작할 수 있었다. 손가락을 상하좌우로 움직여 마치 화면을 '쓰는' 듯한 방식으로 작동하는 인터페이스 때문이었다. 기어S의 구동화면은 문자와 간단한 그래픽으로 구성되는데, 각 기능을 찾아서 쓰기 위해서는 손가락을 터치스크린에 대고 수평 또는 수직으로 움직여야 했다. 화면을 한 번 툭 대는 것은 최소한으로 억제됐다. 손가락으로 화면을 오므리고 당기거나 아니면 커다란 타일 형태의 아이콘을 회전하거나 터치하는 방식 등은 채택되지 않았다. '정보'를 찾고 조작하는 방식을 '손가락으로 쓸기'로 제한한 셈이다.

대화면을 이용해서 표시되는 정보들은 간단한 그래픽 또는 화면 전체를 메울만한 커다란 타일 형태로 제한됐다. 슬쩍 손목을 위로 올리거나 앞쪽으로 돌리는 정도로도 사용자가 화면에 표시된 것들을 인식할 수 있게 하자는 의도가 다분했다.

◆'직교형 인터페이스'는 문제

하지만 문제는 여기서 발생했다. 각 기능을 구동하고, 정보를 찾기 위해서는 전자책의 '페이지'를 넘기는 듯한 손가락 움직임이 필수적이었다. 바로바로 원하는 기능으로 가기 힘들었다. 넓은 화면에서 손가락을 휘어진 디스플레이의 끝에서 끝까지 움직이기 위해서는 손목 관절도 인식 가능할 정도로 크게 움직여야 했다. 그만큼 동작은 번거로워졌다. 화면을 몇 번 빠르게 움직이니 손목에 힘이 들어갔다.

이 같은 문제는 정보를 표시하고 이용자의 의도를 입력하는 데 스마트폰의 방식이 그대로 쓰였기 때문이다. 스마트폰 화면처럼 정보는 상하 또는 좌우만 연결되는 직교형(直交形)으로 구성됐다. 손가락을 사용한 입력 방식도 스마트폰의 특징이다. 그만큼 친숙하긴 했지만 말 그대로 '장비'를 사용하는 듯한 기분은 떨쳐버릴 수가 없었다.

화면 크기를 키우면서 배터리를 사용하게 되고, 그 결과 전체적인 크기와 중량이 늘어난 것도 일상생활에 쓰이는 액세서리라는 느낌에서 멀어지게 만드는 요인이었다. 팔찌 형태에 가까운 스와로브스키제 스트랩(끈)이 부착된 제품을 착용해보니 주로 전시된 손목시계 형태 스트랩 쪽보다 더 자연스럽게 쓸 수 있겠다는 생각이 들었다.

◆손가락 사용, 각 기능 간 이동 번거로워

직교형 정보 배치와 손가락으로 '쓰는' 방식의 입력으로 구성된 인터페이스의 단점은 스마트폰 '갤럭시 노트 엣지'에도 존재했다. 이 제품의 특징은 제품 오른쪽의 경사진 모서리 부분에 세로로 긴 화면을 탑재했다는 점이다. 여기에 통화 메시지, 연락처 등 아이콘을 놓으면 스마트폰을 좀 더 편리하게 조작할 수 있고, 날씨·뉴스 등 각종 정보를 '티커(증권거래소에서 시세를 전달하는 얇은 띠)' 형태로 구성해 보여준다.

문제는 이 옆 테두리 화면을 손가락으로 쓸어서 원하는 기능을 구동하는 아이콘으로 이동하기 적잖이 불편하다는 점이다. 한 화면에 표시되는 정보량이 적으니, 그만큼 화면을 여러 차례 쓸어야 한다. 이 때문에 테두리에 붙어 있는 화면으로 무엇을 더 '편리하게' 쓸 수 있을 지도 쉽사리 생각나지 않았다.

차라리 이 제품의 강점은 충격에 강한 플렉서블 디스플레이를 써 웬만해선 화면이나 기판이 파손되지 않는다는 내구성에 있을지도 모른다는 생각이 든 이유였다. 마치 '갤럭시 노트' 시리즈가 초창기에는 전자펜 'S펜'보다 특유의 대화면으로 각광받았던 것처럼 말이다.

◆몰입감 방해하는 조작 방법

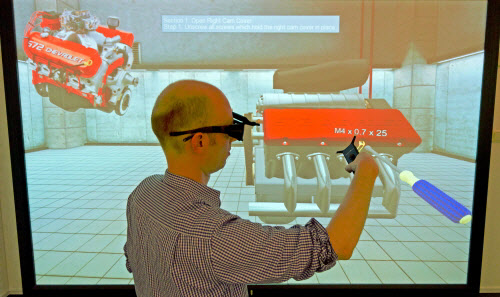

머리에 착용하는 방식의 가상현실 기기 '기어 VR'도 인터페이스 문제가 눈에 띄였다. 기어 VR은 전투기나 공격헬리콥터 조종사들이 사용하는 헬멧마운티드디스플레이(HMD)과 유사하게 헬멧 모양의 기기를 착용하면 두 눈에 정보가 바로 표시된다. 사용자의 시야 전체를 스크린으로 사용하기 때문에 3차원(3D) 입체 영상으로 '가상현실'을 만들어낼 수 있다. 일반적인 2차원(2D) 동영상도 몰입감이 뛰어나다.

이 장비는 오른쪽 측면에 설치된 터치패널과 2개의 스위치로 조작하게 되어있다. 동영상을 재생하거나 게임을 구동하기 위해서는 고개를 돌려 화살표 모양 또는 눈 모양의 커서를 움직이고, 정사각형 형태의 터치패널을 '클릭'해야한다. 동영상 시청 시 빨리감기나 되감기 기능도 비슷한 조작이 요구된다. 이밖에 음량 조절과 콘텐츠 재생 정지를 위한 스위치가 따로 있다.

이러다 보니 동영상 재생 시 자주 머리 옆으로 손을 올려 버튼을 눌러야만 한다. 동영상도 고개를 빳빳이 세우고 약간 위쪽으로 시선을 처리해야만 시청이 가능했다. 늘 바른 자세로 앉아서 머리 위에 얹어진 기기를 의식하면서 '가상 현실'을 체험해야 한다니, 자연 몰입감이 뒤떨어질 수밖에 없다.

입력 방식에서 상상력이 없었던 것인지, 아니면 기술적인 한계가 있었던 것인지 아쉬운 부분이다. 음성인식은 물론 가속도 및 중력 센서와 몇 개의 버튼을 탑재해 간단한 동작으로 기기를 조작할 수 있는 일종의 리모컨, 음성인식, 손가락 움직임을 인지해 자유롭게 입력할 수 있도록 하는 장갑 형태의 기기 등 여러 행태의 입력 보조장치들을 쓸 수 있었을 터였기 때문이다.

◆삼성의 과제는 '인터페이스'

기어S, 기어VR, 그리고 갤럭시 노트 엣지는 모두 '인터페이스의 빈곤'이라고 할만한 문제를 안고 있었다. IT(정보기술) 산업에서 가장 선도적인 형태의 기기들이었고, 하드웨어적으로 나무랄 데가 없었다. 하지만 사용자가 새로운 기기를 '자연스럽게' 사용할 수 있는 인터페이스를 어떻게 만들 것인지에 대해 제대로 된 해답을 내놓지 못한 모습이었다. 경쟁업체인 애플이 이달 초 공개한 '애플워치'에서 보여준 모습과 대비가 되었다.

사실 인터페이스에서 느끼는 불편함을 앞세워 삼성전자의 새로운 '실험'들을 깎아내리는 것은 가혹한 측면이 있다. 무엇보다 컴퓨터화된 IT기기에서 인터페이스는 오랜 시간 동안 다양한 연구 성과들이 축적된 결과이기 때문이다. 오늘날 PC와 스마트폰에 쓰이는 '그래픽사용자인터페이스(GUI)'는 제 2차 세계대전 당시 미국 전략정보국(OSS)가 추진하던 전쟁상황실 프로젝트와 1954년 가동한 미 공군의 'SAGE' 방공시스템으로 기원이 거슬러 올라간다. 기어VR의 가상현실도 1966년 미국 벨 사의 의뢰로 시작된 헬리콥터 조종용 인터페이스 개발 프로젝트가 시발이다.

관련 사업을 하게 된 지 5~6년 정도밖에 되지 않은 극동의 한 제조업체가 안고 있는 태생적인 한계일 수도 있다는 얘기다. 그럼에도 아쉬운 것은 컴퓨터 산업이 태어난 미국에서, 해당 산업의 최강자인 애플ㆍ구글 등과 직접적 경쟁해야 하는 삼성전자의 처지 때문일 것이다.

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

- 렉서스, 작년 75대 팔린 전기차 ‘RZ450e’ 1900만원 할인

- 선박 120척 늘리려는 HMM, 부족한 건조 공간이 변수

- 韓 로봇청소기 시장서 삼성·LG 제친 中 로보락의 승부수… “AS센터 18곳→352곳으로 확대”

- “환승족 잡아라”...쿠팡 멤버십 인상, 1400만 충성고객의 선택은

- [인터뷰] “300번 매매하는 AI의 단타, 인간 트레이더 따라잡았다... 비트코인도 예측 가능”

- 가수 권은비, 송정동 단독 주택 24억원에 매입

- “치매 치료제 좀 구해주세요”…불투명한 수입 일정에 애타는 환자 가족들

- “창립 3년 만에 400억 까먹었다”...손정의·이해진이 찍은 프리즘 자본 96% 잠식

- 스마트폰 지형 흔드나… 화웨이, 자체 개발 생성형 AI폰 ‘P70’ 출격

- 無人수상정 뛰어든 HD현대… LIG·한화와 3파전 예고